|

|

貧血VS.血虛 |

【取自陳維苓著《給女人的調養書》附錄一,文經出版社】 |

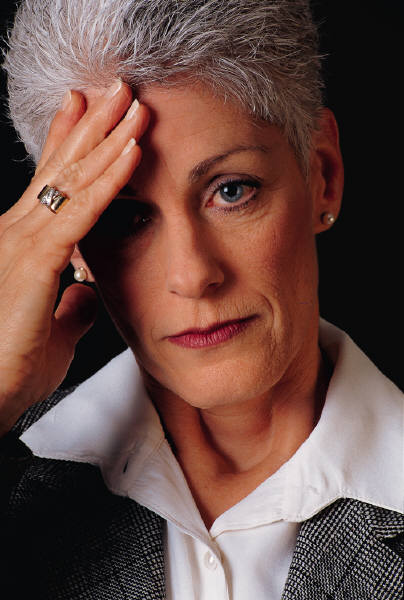

很多女病人,因為頭昏、月經量少,求診於中醫,看完病後,中醫師會告訴她們患有「血虛」或「欠血」(臺語),要她們月經結束後,稍微吃一點四物湯補補血,做為輔助治療。這些患者來看我的門診時,便會告訴我,上一個醫師說她患有「貧血」,於是中醫的「血虛」便被病人理所當然地轉述成西醫的「貧血」?西醫的「貧血」,和中醫的「血虛」,有什麼不一樣? 一、貧血的定義 西醫認為「貧血」所衍生出來的症狀,其實是因血液中紅血球攜帶氧氣的能力降低所致,因此要診斷「貧血」,正確的方法是抽血檢查血紅素與紅血球等數值。切勿因自己常頭暈或臉色不好,就妄下診斷,認為自己「貧血」。 二、血虛的定義

中醫「血虛」指的是一組症候群,會表現出臉色蒼白或萎黃、脣色淡白、爪甲蒼白、頭暈眼花、心悸、身體消瘦、手足麻木、健忘易驚、失眠多夢、舌淡苔白、脈細無力等症狀,這就是中醫所謂的「血虛證」。 三、氣血的生理功能

中醫講到「血」,就一定要提到「氣」,認為氣和血是構成機體的基本物質。氣屬陽,血屬陰;氣為動力,血為基礎。簡單地說,氣對人體生命活動有推動和溫煦等作用;血是經脈中流行的紅色液體,血在氣的推動下,內至五臟六腑,外達皮膚肉筋骨,循行全身,對全身組織器官起著營養和滋潤的作用。因此,中醫在治療貧血病人時,不是只有單純補血,有時還要補其他臟腑的氣的不足。 四、貧血和血虛有交集嗎?

「貧血」的臨床表現與「血虛」的症狀頗為類似,但並不完全等同。臨床可發現,有些患有中醫「血虛」的病人,抽血檢查後,發現自己的血紅素並沒有下降;而罹患西醫「貧血」的病人,也不見得都會頭暈,或出現如中醫「血虛」的諸多症狀,這得視病人貧血的程度,與發生時間的長短而定。 不過臨床上可以發現的是,當貧血愈嚴重,即血紅素降得愈低(小於9以下),則「貧血」與「血虛」兩者的關係會愈密切。當身體發生單純而且嚴重的貧血時,我們的身體會產生一些代償反應及變化,比如心跳增強、心跳次數增加、血液粘稠度降低、心臟擴大或大的收縮期雜音,甚至舒張期雜音。因此,表現出臉色蒼白或萎黃、頭暈眼花、心悸、失眠多夢、舌淡苔白、脈細無力等中醫所謂「血虛」症狀。 「血虛證」是中醫虛證分類中一個很重要的診斷名詞,治療上有名的方子如:四物湯、聖愈湯、八珍湯、歸脾湯、當歸補血湯等,臨床上用藥應該根據臟腑辯證與病情的輕重做適度調整。下一次再有人告訴你,他患有貧血,應多問他一句:「你確定嗎?」 (作者為中國醫藥大學講師,亦為臺中市仁美中醫院長,兼具中、西醫資格) |

★本文著作權為原著作者所有。為尊重智慧財產權,如需重製,敬請與原著作者聯絡。 |